『ご飯=太る』は誤解?

脳や筋肉が1日で必要とするブドウ糖量、肝臓の貯蔵メカニズム、夜抜きが危険な理由まで、ミヨタがマニアックに解説します。

「ご飯は太るもの。」への誤解

「ご飯を食べたら太る」という感覚、実は多くの人が抱いています。

しかし、ご飯はある一定量までなら体脂肪にならない食品です。

つまり、ダイエット中でも“適量”ならむしろ食べた方がよいのです。

脳が使うブドウ糖の量とは?

「ご飯の何が必要なのか」には、脳のエネルギー消費が鍵です。成人の脳は1時間あたり約5gのブドウ糖を消費します(NCBIによると、脳はエネルギーの非常に大きな消費者で、血糖の主要な供給先です)shyannereynolds.com+2keenoa.com+2foodbloggerpro.com+2eufic.org+2hms.harvard.edu+2thinkingautism.org.uk+2drsumaiya.com+2ncbi.nlm.nih.gov+2thinkingautism.org.uk+2

→ 1日24時間で5×24=120g。

つまり、寝ているだけでも脳だけで120gのブドウ糖が必要というわけです。

なぜご飯330gが理論的に必要?

この120gを、ご飯で摂ると考えるとどうなるでしょう?

ご飯330g=摂取ブドウ糖約120gに相当します。

すなわち、1日110g(茶碗1杯)を朝・昼・夜で3回=330gは、脳の最低限のエネルギー源として理にかなっています。

肝臓が担う“ブドウ糖ストック”の仕組み

実際は、ご飯から得たブドウ糖は肝臓や筋肉にグリコーゲン(糖の貯蔵)として蓄えられます。

今回は理解しやすいように、「肝臓だけにストックできる」前提で、1日の糖の流れを後ほど解説します。

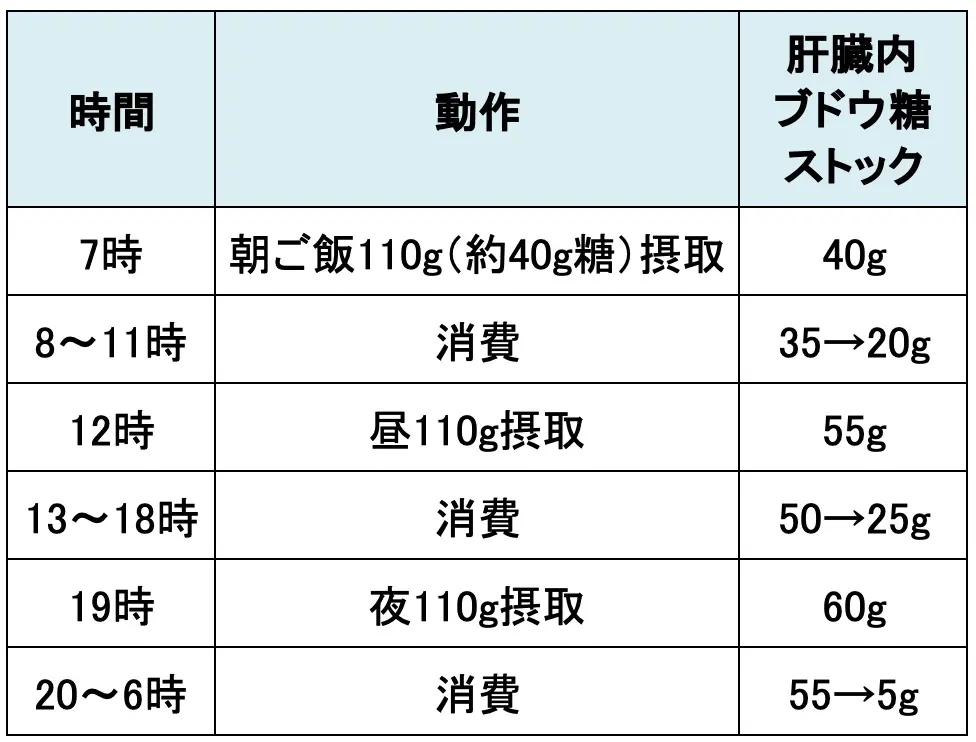

食事のタイミングと栄養の流れ(実例)

以下、肝臓ストック中心のイメージです(実際は筋肉も使います)

このように朝昼夜にご飯を食べると、肝臓に安定した貯蔵が保たれるイメージになります。

筋肉・脳・寝ている間にも糖が必要な理由

実際は日中の家事や仕事、運動、脳活動によってブドウ糖の消費はさらに増えます。

ですから、330gでは最低ラインであり、実際にはもっと必要になります。

ご飯を減らすと何が起こる?

糖質制限でご飯を減らすと、身体は筋肉や内臓、骨などを分解して脳へのエネルギー供給をしようとします。

つまり、体組織が“燃料”として分解されるリスクが高まるのです。

夜ご飯抜きのダメージとは?

寝ている間(身体は修復モード)に糖が不足すると、筋トレや寝た後の回復に必要な材料が足りず、修復が不完全となります。

その結果、朝の目覚めがだるい・疲れが残るといった状態が起こりやすくなります。

まとめ:ダイエット中こそ“ご飯をしっかり”食べる理由

・肝臓・筋肉への貯蔵と消費バランスがとれていれば、ご飯=太る原因にはならない

・糖質制限・食事抜きは筋肉・修復力・代謝低下のリスクを伴う

・「ご飯しっかり&栄養バランス」で、健康的に痩せるダイエットが可能

よくあるご質問(FAQ)

Q. 「ご飯は太る=全部誤り?」

A. 全部間違いではありません。ただし、“適量”なら太りにくく、健康維持に重要と理解することが大切です。

Q. 「筋トレ後にご飯は必須?」

A. はい。筋肉のグリコーゲン回復・合成を助けるためにも、ご飯とタンパク質のセットがおすすめです。

Q. 「糖質制限でも痩せられる?」

A. 効果はありますが、筋肉量や代謝維持、持久力アップには適度な糖質摂取が不可欠です。

ご質問や「もっと詳しく理論を知りたい!」という方は、いつでもご相談ください。

しっかり食べながら、心身ともに整うダイエットを一緒に目指しましょう!